苏轼在凤翔交朋友,有好有坏。陈慥是他的好朋友,是美姬如云的酒徒、拔剑四顾的侠客。可是陈慥经常挨打,有时在大街上被打得抱头鼠窜。谁打剑客呢?是陈慥的父亲陈希亮。老知州有几个儿子,他认为小儿子陈慥最没有出息。老知州又是军人出身,鞭子不离手,动不动就挥向身背宝剑的陈慥。可怜一呼百应的陈大侠挨打似乎上了瘾:后来成家了,复被老婆柳氏追打。“忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然”,诗句出于苏轼,后来“河东狮”成了悍妇的代名词。

苏轼一见陈慥就乐得直笑:此人的反差可真大。不过,陈慥的内心特别重义气,是剑术拙劣的真侠客。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

中国古代的游侠义字当头,武术的好坏并不重要。刺秦王的一代大侠荆轲剑术一般,有司马迁和陶渊明的描述为铁证。当代某些影视剧对古代侠士的再现是糊弄人的,是把侠义引向杀性,说白了就是引向打架。

苏东坡

苏轼一生中遇到的坏朋友并不多。有些人从结果来看是坏的,但初衷不坏,譬如王安石。有些人则总是抱着损人利己的目的,无论结果如何,这些人都是坏人。

苏轼在凤翔遇到了一个坏人,坏人名叫章惇,字子厚。若干年后,这个人害苏轼不浅。

坏人的特征,一是阴险;二是胆大。胆大才敢妄为,胆小只能动动坏心思,做点小动作,破坏性有限。胆子大的坏家伙杀人如草芥。章惇具备了坏家伙的先天“素质”,此时尚处于好坏之间。他有才华,文武双修,和苏轼为同科进士。

章惇任职于商州(今陕西商洛商州区),与苏轼任职的凤翔相邻。“二人相得甚欢,同游南山诸寺”,这是苏轼与章惇初见面时的情形。好人遇上坏人,有时也能一见如故,因为坏人种类繁多,有些坏人甚至能让人一见倾心。

章惇身上有某种吸引苏轼的东西。此人牛高马大、声如洪钟,一看就不像泛泛之辈。他是天不怕地不怕的,怕他的则不仅是人,连鬼都怕他。商州地面上,有一座老屋时常闹鬼,方圆百里无人不晓,没人敢在老屋留宿。章惇闻之冷笑。他偏偏要上山,昂扬入鬼屋住下,接连住了几个夜晚,“山魈不来作祟”:鬼在远处徘徊哩!鬼郁闷,不敢回鬼屋,大鬼小鬼皆成林中的流浪鬼……于是商州人奔走相告,说章惇不怕鬼,倒是鬼有几分怕章惇。

山魈不可怕,老虎同样不足惧。有一回,苏轼和章惇策马游山,碰上一只白额吊睛的大老虎。坐骑惊嘶,苏轼吓得冒冷汗,欲掉转马头。章惇说不怕,有我呢!他迎着猛虎就上。虎在几十步开外,奇怪地望着他,对他的举动有点吃不准。他跳下马来,虎还是不动,看他要怎的。他手中有个金灿灿的物什:那是一面铜锣。只见他把铜锣举起来,朝石头上一阵猛掼。锣声大作,老虎转身便逃……

章惇不怕鬼,不怕老虎,苏轼情不自禁地高看他,逢人便讲:商州令了不起哩,很有冒险精神……苏轼如此这般地描绘着,讲他的亲眼所见,凤翔的听众个个竖起了耳朵。有才的羡慕有胆的,所谓缺啥想啥。二人一度过从甚密,大抵是游山。苏轼欣赏山中景致,吟咏或是沉思。章惇则借山势进一步显示自己的胆量。

有个叫仙游潭的地方,一根独木桥通向绝壁万仞,凡人万万去不得。章惇推苏轼过潭,在绝壁上留下墨迹,苏轼连称不敢。谁敢呢?除非是神仙。苏轼这么说,章惇笑而不答。他是不说就能干的那种男人。只见他平步走过独木桥,用一根绳索系于树上,然后像猴子似的跳来跳去。不多时,石壁上留下了六个大字:章惇苏轼来游。他返身再过独木桥,仍是神色不变。

子瞻拊其背曰:“子厚必能杀人。”

子厚曰:“何也?”

子瞻曰:“能自拼命者,能杀人也。”

子厚大笑。

章子厚不惧鬼与虎,堪称勇士;视生命如同儿戏,却是过分了。苏轼对于人性洞察幽微,看出这种人将来可能贻害无穷,但只是拍拍章惇的背。章惇哈哈大笑,仿佛受了莫大的夸奖。

苏轼可没想到,章惇日后要杀的,恰是他自己。

这是后话。

古人重交游,因为交游是一种历练,是“养浩然之气”的途径之一。比如,杜甫跟随李白游,从李白身上汲取了不少能量。苏轼与章惇游,看重章惇的胆魄。苏轼一生交游极其广泛,他之所以能成大器,和他善于多方借力有关。在陕西凤翔他快满三十岁了,已有足够的定力,章惇天不怕地不怕,魅惑了不少当地青年,却不足以吸附苏轼。

当然,苏轼的一腔正气,也未能影响具备邪恶可能性的章惇。

苏轼变废为宝,将章惇的邪气处理成豪气。他的词作被称为豪放派,其中也有章惇的一点贡献吗?

不过,豪放的苏轼,亦能柔情似水。

本文摘自作家刘小川所著的《苏东坡传:诗酒趁年华,烟雨任平生》,澎湃新闻经出版方授权刊载,标题为编者所拟。

《苏东坡传:诗酒趁年华,烟雨任平生》,刘小川/著,四川文艺出版社·好读文化,2023年3月版

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

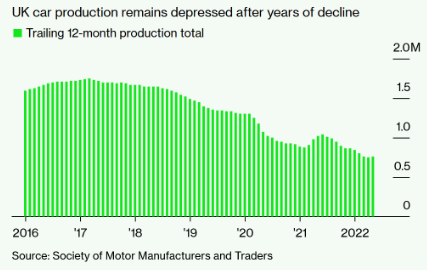

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%