导语:参加各种聚会,是朋友交流的重要场合。从十九世纪开始,上流社会就开始对派对中着用的衣服、首饰、发型进行了研究和完善。由于审美观点、文化环境、年龄、性别、个体特征的差别,对此领域的最佳选择一直达不成共识,也没有共识,人都是来自各方、各国,没有共识也是正常的。(来源:《时尚时间》杂志)

但是在没有共识中,实质上共识已经形成。那就是不管什么饰品,包括手表在内,佩戴者都希望戴一个大家都知道的美品的大名牌,这就是一种共识。我在此前参加海鸥手表厂举行的聘请霍飞乐和张澍生为顾问的宴会,实际上就是一个以手表为中心的派对。记忆深刻的是香港钟泳麟先生戴着一个红金、金带子的欧米茄中置陀飞轮,大家都在观看他此表时,他却脸红了,小声跟我说,这表太丑了?是吧?

我不认为表丑,不适合钟兄却属实。我后来想了好久,在自己的熟人中想不出一个适合这款表的人。表重达260克,挂在钟兄一个瘦弱的手腕上,确实我们都替他累。中置陀飞轮确实美轮美奂,但被结实厚重的红金链带的气焰所压倒,这么贵的中置陀飞轮去没有了存在感。

欧米茄中置陀飞轮手表

相反,那天上海的某兄戴了一个手动八日链的萧邦,非常低调,不细看,不知道这是八日链。但不是八日链,就没有特殊的理由戴一只萧邦参加表友聚会。所以在场的人快速扫了一眼,判断是只八日链后,就没有人再看。所以我认为他偏戴八日链萧邦参加派对,也不是最佳选择。尽管这表很精准,很典雅。

虽然中置陀飞轮欧米茄并不适合钟兄,我还是很费劲地想出了一个最适合的佩戴者。宴会一结束就把钟先生腕上的名表取下,给他账上汇了三十八万大洋。今天看来,再加十万大洋也买不来这只“超级怪物”了。

著名收藏家张澍生,大夏天的还穿长袖衫,为了藏住腕上的名表。他一定认为在场者会有不止一人是劫匪,或劫匪出身。他戴了一只江诗丹顿的水鸟,还是我半年前转让给他的。我深知这表适合静态观赏,戴在手腕上,人一活动,美感全无。当然这个秘密只有你掏钱后戴上表才会知道。所以澍生干脆让表藏在袖筒里,你什么也看不见,还评论什么?更别说打劫了。何况我知道的几个在场的劫匪都是打劫别人情人的高手,对打劫名表并无什么兴趣。

江诗丹顿的水鸟手表

我那天戴了劳力士的迪通拿,宝饰表,确有上乘之表现。原来在灯光下的效果,和在日光下会有那么的不同。平时戴出去特别“炸眼”的116589,那天却表现出了极致的美。近五年来我逐渐发现,原来这些宝石表,特殊的、发光的、有颜色的表,原来是为了派对而设计。

劳力士的迪通拿手表

说这些,是否对别的参加者不敬?非也,我只是凑巧戴对了一只,凑巧后来晚上闲时常观察,仅此而已。

灯光下有很多立体构造,会显得很深邃。我常常批评的又恨又爱的大自动宝玑,虽然不是宝饰手表,也适合晚上佩戴。派对场所一般都有从上至下的直射光线,会显出手表里的立体构造,从而扣人心弦而夺目。由于派对场所的光线,原来不太出众的表,也会有上乘的表现。比如劳力士的红榴拓宝石面,会在派对上显出非常不凡的色彩,像湖面上的水纹。而另两只大方钻圈的迪通拿,也有不同凡响的表现,一个显得霸气而深沉,另一个显得霸气而华贵。

大自动宝玑 手表

劳力士的迪通拿手表

劳力士的迪通拿手表

我很少参加有众多贵妇人参加的派对,不知道她们戴什么表。在我想象当中,应当是以宝玑的那不勒斯为最佳选择。这是一个社交圈、手表圈、女人爱表圈都知道的牌子。我在女表方面没什么发言权。随便说说的话,除那不勒斯以外的选择,应当是劳力士的金银配系列,因为知名度、共认度高。条件呢,应当有漂亮的贝母面或钻面。

戴正装表出席派对,是严肃、收敛和低调的选择,从这个角度上看,如果这个派对不太讲究表,正装表的选项很正确。正装表在任何时候戴都不会有问题,但毕竟是正装表,玩到一定的程度会发现有比正装表更能体现个性,更能适合环境,更能渲染气氛的表。所以用“一分为二”的辩证观点来看,各式各样的表都有存在理由和佩戴理由,甚至理由和理论不可穷尽,也就脱离了小议的轨道,这点留待以后讨论。

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

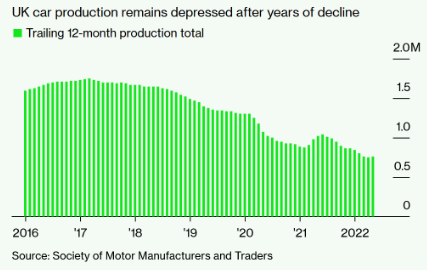

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%