二十余年的创作生涯,张律不仅践行了当初在酒桌上的“豪赌”,也经历了离开中国前往韩国生活的人生一大转折。“艺术家的生活区域与生活经历会对自身创作产生直接或间接影响”这一论断用在导演张律身上十分合适。

寻觅张律诗性影像创作发展脉络的一个重要着力点,便是在对张律电影诗性影像风格和诗性意味作详尽分析的基础之上,以纪录片《风景》自身为分割线,将张律在中国活动时期拍摄的电影作品,与在韩国活动时期拍摄的电影作品分别视为两个完整的部分进行比较。

(资料图)

(资料图)

本文发现,“觅乡者”界说的不断扩张、用诗意超现实置换诗意现实是差异最大,也是最能体现张律诗性影像创作发展脉络的两个切入点。

“觅乡者”这一人物形象在张律电影中,从与人物有关的叙事内容和人物的性格特征出发,可以划分为三种不同类型。

第一种类型的“觅乡者”,他们往往是迫于生计背井离乡,又因物质条件的贫乏而无法真正踏上回家之路,只能在异乡漫无目的地艰难度日,依靠故乡或族群特有的精神、文化产物而获得心灵慰藉。

在张律电影中,这类“觅乡者”的典型形象是《芒种》中的崔顺姬、《边界》中的崔顺姬、《图们江》中的昌浩与顺熙。这类“觅乡者”的共性在于,人物性格特征更符合西方古典戏剧中的人物刻画,人物倾向于放大自己的欲望,这其中包括肉体上的欲望和精神上的欲望。

这类“觅乡者”欲望强烈,诉求于行动之间一目了然,人物塑造的扁平化间接减轻了人物形象塑造的难度,也降低了观众理解作品主题的难度,即使张律于电影中创新视听语言,建构诗性影像风格,也不会干扰到电影表层的内容传递。

例如,本文第二章节所提及的《芒种》中的隐匿性构图,由于导演为了隐匿性构图的形成,不得不以牺牲画面中部分信息的方式为代价,此种做法极易造成观众接受电影内容不畅、作品主题内涵表达不清晰的后果。

但就是由于主人公崔顺姬属于被自己欲望支配的人物类型,因而观众即使在部分画面信息缺失的情况下,依然能知晓被隐匿内容的发展动向,也能更容易地进一步思考导演采用此种构图的用意所在。

《边界》中的崔顺姬同样是一个意志不坚定者,容易受到外界的干扰,在与蒙古国士兵的交往中逐渐被肉体欲望所支配,隐匿性构图也频频出现于崔顺姬与蒙古国士兵交往的过程中。

可以说张律对于第一类“觅乡者”形象的界定,正是为了更好地服务于作品整体的诗性影像风格,保证诗性影像风格建成的可能性。

第二种类型的“觅乡者”,则是因为现实原因,或短暂或长时间离开故乡,在返回故乡寻找旧忆时,发现自己已经与曾经的故乡格格不入,包括语言不通、文化疏离、生活习惯和思维方式不同,自身已经不再与脚下的土地有一丝一毫的关系。

此类典型形象是《庆州》中的男主人公、《群山·咏鹅》中的民宿老板。第二类“觅乡者”与第一类“觅乡者”最大的区别,是更具东方人物形象的特征,表现为倾向于改善自己去适应外部的环境。

《庆州》中的男主人公张允勇是一名在中国大学执教的韩国人,其在返乡祭奠好友的过程中,去往以前与去世好友一同旅行过的城市庆州。

在庆州与老同学、茶馆女老板接触的过程中,他逐渐感觉到自己已然与韩国社会和本土人存有隔阂。张允勇不断地调节自己,试图重新融入韩国社会与本土生活。

如在电影前半段,张允勇初到庆州,约见大学女同学的段落,两人之间的对话表明张允勇年轻时对待情感十分敷衍与不忠,但经过心态调整后的张允勇,即使与丧偶的茶馆女老板共处一室,也最终把握住了自己,没有做出越轨的行为。

最后一类“觅乡者”的状态非常特殊,他们虽然不曾离开家乡半步,但却因社会的发展、自身的性格以及精神追求,与自己所处的社会脱节,终日试图寻找最适合自己的归宿。

典型代表是《群山·咏鹅》中的允英。这类“觅乡者”其实与电影民族性、国别性的表达基本无关联,他们代表的更像是后现代社会中的每一个人,这也证明了张律电影主题范围的不断扩张和诗性影像创作的不断进化。

也正是从《庆州》开始,张律开始对电影进行了系统性的诗学改造,人物的特征自然也随之变换。“觅乡者”界说的每一次扩张,都配合着张律电影由外而内的深层改造。

“觅乡者”界说的不断扩张的过程,也就是人物内核由西方向东方发展的过程,东方人物形象是张律培养电影诗性意味绝佳的容器,也是张律对电影进行系统性诗学改造后的必然结果。

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

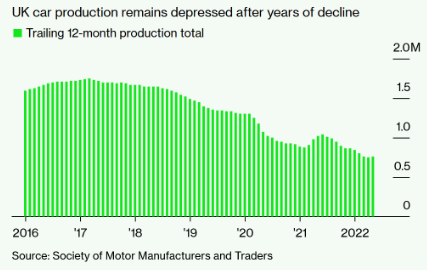

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%