伍迪·艾伦近日在接受西班牙《先锋报》采访时再次提到自己正在制作中的第50部电影长片很有可能会是自己导演的最后一部作品。据悉新片是一部法语惊悚片,将采用全法国演员阵容,影片故事将与2005年的《赛末点》一脉相承。

伍迪·艾伦在采访中表示:“原则上,我的想法是不会再拍任何电影,而会专注于写作,目前正在考虑出版一本小说。”

伍迪·艾伦此前就已在直播中提到,“我可能至少会再拍一部电影吧,以往拍电影的那种快感已经消失了。过去拍完一部电影,它会在全国的影院上映。现在你的电影会先在影院上映四到六个星期,随后上流媒体平台或电视点播。不一样了,对我来说乐趣减少了,拍电影已经感受不到以往的快乐了。我不知道现在我对拍电影会作何感受,所以我打算再拍一部,看看感觉如何。”

(资料图片)

(资料图片)

今天,我们借一篇关于伍迪·艾伦导演的经典《西力传》的旧文,来一起回顾伍迪·艾伦。

《西力传》:我曾是一个“他者”

作者 | Phi

编辑 | 黑武士

《西力传》在美国口碑很好,因为所有人的关注点都在技术层面,那是他们成天挂在嘴边的东西。他们对电影的褒奖仅限于技术层面,但对我来说,技术固然重要,也很有意思,但内容才是我真正感兴趣的地方。

——伍迪·艾伦《我心深处》

《西力传》海报

《西力传》无疑是成功的。

它以反类型纪录片的方式启发了观众:

哇,原来一本正经的胡说八道还可以这样搞的。

它以令人应接不暇的电影技巧启发了业界:

哇,原来技术还可以这样用的。

然而,《西力传》在第56届奥斯卡收获的两项提名——最佳摄影与最佳服装设计,恰恰暗示大众的聚焦点在于“技术层面”,伍迪艾伦如是说。回溯这场荒谬实录的“内容层面”,有这样一个议题,它困扰着知识分子、中产阶级、犹太人,也困扰着此外的众生;它肆意于三十年代,却在从前与往后未曾失去它的温床——人格的弹性。

尽管关于人格塑造的观点众说纷纭,但在长久的语境中,争议各方总是倾向于将人格描绘得如同一株植物:栽培与风雨或许会改变生长的进程,但深扎入土的根(或许是本性、基因、童年境遇)决定了生长的方向。而在七八十年代,关于人格出现了这样一种解释:人格是一根柔软的弹簧,在善与恶之间徘徊,在多重角色之间摇摆。其中,情境是外在的拉力,对群体认同的渴望是内在的推力。

《西力传》剧照

记得曾经看过一场辩论,评委投票后,唯一一位投给正方的评委在点评时是这样开头的:“我不喜欢成为少数派,因为少数派意味着一定要发言。”评委的烦恼终是评委的烦恼,生活中人们总有解决的智慧。在一个高度同质化的群体中,当我们惊觉自己成为少数派时,我们往往三缄其口,将自己的观点包装成他人能够接受的形式,或是索性保持沉默,并视其为社交的技巧。

我们的语言中,把群体中的“顺从者”称作“从众”,把“偏离者”称作“异类”。有意思的是,“从众”一词暗示了对“顺从者”无能的评价,“异类”则堂而皇之地显露了将“偏离者”驱逐出内群体的冲动。摆在少数派面前的问题是:我该为了安全而闭嘴,或是为了真我而发声,这样的矛盾便催生出了“他者”的困境。

“我相信,想打入某个核心的渴望以及被排除在圈外的恐惧,会占据所有人一生的某些时期,甚至许多人从婴儿时期到垂垂老矣,终其一生都会被这些念头盘踞……”

——刘易斯《核心集团》

——刘易斯《核心集团》

伍迪·艾伦正是将“他者”的焦虑推至卡夫卡式的荒谬,竭力试图被同化的西力被降维成了一面镜子,在生理和心理上呈现周遭人群的镜像,成为了布鲁诺·贝特尔海姆所说的“为了与周围环境相适应的终极调整者”。西力代表了“人格弹簧”中的内生力量的极端,即不论周围的情境力量有多微弱,他始终会依据情境而调整自我的人格。因此影片中,当西力即将康复时,尤朵拉医生害怕“和人格太强势的人(with strong personalities)在一起会让西力变回原来的样子”,担心的正是西力刚刚萌发的自我还无法抵御强大的情境力量。

如果影片到此戛然而止,那么这只是一个关于“爱与救赎”和“做自己”的伍式调皮捣蛋小故事。但是影片的最后十分钟指向了人格问题更为骇人的一面:拥有健全人格的普通人在什么情况下会变成另一个完全不同的人?

法西斯主义。

这一场“盛会”的参与者,即使他们没有西力那般变形的能力,但是当他们以军装取代便服,以编号抹去姓名,以责任压倒道德时,他们也如西力那样,成为了特定情境中合格的演员,演着自己都不敢相信的角色——没有感情的杀人机器。

“除了规定和角色权力之外,由于制服、装束和面具的采用,掩盖了每个人的一般面目,从而促成匿名性的出现并降低了个人责任归属,情境力量也变得更有权威性。当人在情境中觉得自己拥有匿名性,也就是觉得没有人会意识到他们的真正身份时,反社会行为就比较容易被诱导出现。”

——菲利普·津巴多《路西法效应》

事实上,“弹性人格”这一概念的提出,正是源于对于法西斯主义下人性异化的思考,米尔格伦实验与斯坦福监狱实验(尽管存在漏洞)都在一定程度上警示着人们:那些穷凶恶极的狂热分子,只不过是在匿名化、去个人化、去个性化、高压权威的情境中扮演了迫害者角色的普通人。他们活在了一个延伸现在的时刻中,过去与未来都遥不可及,服从支配了理性,行动驾驭了思考——一如在失忆的状态中屡屡犯下罪行的西力:那不是真的我。

在影片的最后,对于“他者的困境”,老头子给出了他的解决方案:爱。这是一个老掉牙的影视剧万能解法,但是却也不无道理,因为真正的爱是一种使人放下伪装的愉悦。而对于在情境的强压下应该如何反抗群体迷思,伍迪艾伦的幽默中包含了某种对于人性的无奈:当你是个十足的精神病人,你就能有多大能耐。

-FIN-

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作

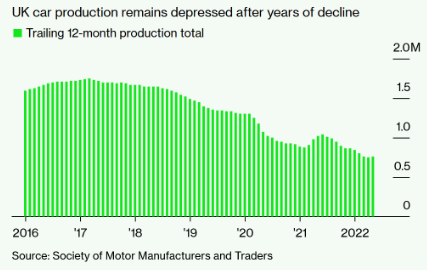

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%

高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%